Joris-Karl Huysmans se recueillant dans la chapelle dédiée à Sainte-Lydwine de Schiedam (photographie de Léon Leclaire, 1897)

La réédification de Sainte-Lydwine de Schiedam

Est-il possible de s’intéresser à Joris-Karl Huysmans et faire l’impasse sur Sainte-Lydwine de Schiedam, l’édifiante hagiographie qu’il consacra à cette bienheureuse, parue en 1901 ? A l’évidence une majorité de lecteurs contemporains répondront malheureusement par l’affirmative. Pourtant ce texte apparait comme une puissante vision anticipatrice de la fin de vie de son auteur, que lui-même semblait avoir perçue quand il écrivait à sa chère amie madame Huc qu’il s’était « souvent dit qu’[il] aurai[t] beaucoup d’ennuis corporels pour avoir écrit la vie de Sainte-Lydwine » (été 1905)… Nous affirmons donc l’absolue incontournabilité de cette œuvre dans sa bibli(bi)ographie.

Notons que Sainte-Lydwine de Schiedam est le texte dont la maturation fut la plus longue dans l’esprit de l’écrivain avant rédaction et publication (plus d’une décennie) ; il est le seul qu’il composa en intégralité lors de son séjour ligugéen, alors qu’il résidait dans la seule maison qui fut sienne de 1899 à 1901 (en copropriété avec le couple Léon et Marguerite Leclaire) ; il est aussi le seul ouvrage pour lequel un premier tirage à caractères spécialement fondus, pour une édition limitée à 1240 exemplaires, vit le jour ; il est, enfin, la preuve que Durtal (personnage principal de quatre romans de J.-K. Huysmans) est un double de l’écrivain car réfléchissant à l’écriture de cette hagiographie dans Là-Haut (première version abandonnée de ce qui deviendra En Route, 1895), il annonce une réalité à venir.

Dès lors, un voyage pour Schiedam (actuelle banlieue de Rotterdam), semble nécessaire, afin de nous approcher au plus près des reliques de la sainte devant lesquelles J.-K. Huysmans s’était physiquement recueilli en 1897 (voir photographie de gauche). En effet, il avait effectué un périple belgo-batave à la recherche de documents sur la sainte en compagnie du couple Leclaire, auquel il épigraphera « affectueusement » son hagiographie. Sur place, force est de constater que l’actuelle basilique Sainte-Lydwine et Notre-Dame du Rosaire, conservant les reliques de la bienheureuse, n’est plus celle que connut l’écrivain, cette dernière ayant été détruite. Néanmoins, la sainte y est grandement mise à l’honneur : deux chapelles lui sont destinées, la croisée du transept expose 6 toiles de Jan Dunselman (1863-1931) relatives à des scènes de la vie de Lydwine et dans le chœur trône la châsse abritant ses reliques. Le culte lydwinien restant discret à Schiedam et les vestiges de l’époque somme toute rares, un crochet par la bibliothèque scientifique d’Utrecht nous permet d’étoffer ces liens en consultant le manuscrit original de Johannes Brugman (1459), l’un des trois biographes de la sainte dont J.-K. Huysmans s’inspira ; ainsi qu’une version de l’incunable imprimé (et illustré ?) par Otgier Nachtegaal (1498) mentionné par J.-K. Huysmans au chapitre XVI de son hagiographie, dont il avait aussi compulsé un exemplaire à La Haye.

Or, dans le chapitre XV, l’écrivain relatant l’histoire des reliques explique comment celles de Schiedam relèvent d’une rétrocession datant de 1871, le reste étant conservé au couvent des carmélites de Bruxelles depuis 1626, d’autres fragments épars ayant été perdus ou détruits. Une visite au dit couvent devient nécessaire.

L’enquête dans la capitale belge s’avère complexe. A la cathédrale des Saints Michel et Gudule, au couvent des frères Franciscains, et même chez les pères Carmes Déchaux, le nom de Lydwine n’évoque rien, à personne. Mais, au détour d’une sympathique mais difficile discussion avec le frère Carme Luca, italien d’origine et s’exprimant très mal en français, celui-ci nous indique le discret couvent des sœurs de son ordre. En désespoir de cause, nous décidons de nous y rendre. L’accès n’est guère aisé, mais nous finissons par rencontrer sœur Françoise-Thérèse. Cette minuscule religieuse nous accueille de manière très avenante et, fort diserte, nous présente l’histoire de son monastère. Sa petite taille nous rappelle les propos de J.-K. Huysmans qui rapportait pouvoir poser sa tante Maria, recluse dans un béguinage néerlandais, sur ses genoux pour lui parler. Très surprise de notre intérêt pour ces reliques, que personne jamais ne vient vénérer, elle nous confirme leur présence dans le couvent, mais explique que l’accès à icelles ne peut s’improviser.

Quelques mois plus tard, un nouveau rendez-vous est pris, « Ste Lidwine [sic] vous attend après la Messe de 7 h 30 » nous précise-t-elle par message la veille ; fichtre !

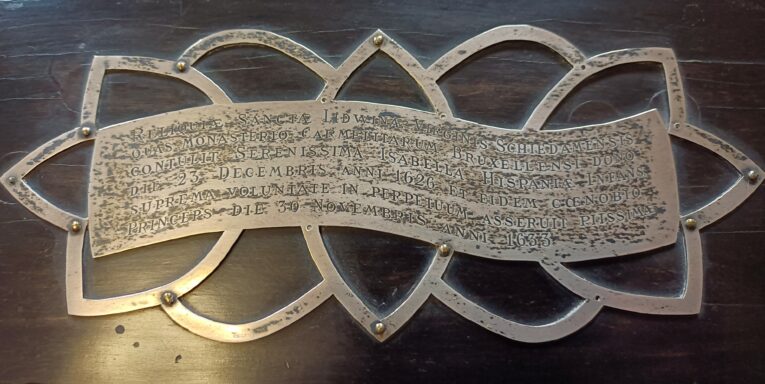

Et quelle ne fut pas notre surprise de faire face à ce qui ressemble fort au « coffret d’ébène et d’argent » qui fut remis en 1616 « aux dames chanoinesses de Mons et confiée à leur garde, dans le sanctuaire de Sainte-Waudru » selon notre hagiographe ; alors que l’inscription du présent reliquaire confirme l’illation vers le couvent des Carmélites en 1626. Et si finalement cette châsse comprenait l’ensemble des fragments conservés en Belgique, qu’après la dispersion une réédification ait pu avoir lieu ? Si fantaisiste que soit cette hypothèse, et ne devant jamais pouvoir être contestée, nous nous permettons de la considérer recevable. Après un bel et cordial entretien autour des liens entre J.-K. Huysmans et la sainte, nous prenons congé de notre hôte.

En guise de remerciements, et pour rappeler et promouvoir la mémoire de son dernier biographe, nous décidons d’envoyer un bel exemplaire de l’édition originale Sainte-Lydwine de Schiedam à sœur Françoise-Thérèse.

In fine, cette enquête prendra fin lorsque nous aurons découvert les dernières reliques de la sainte, celles qui furent offertes à J.-K. Huysmans par un prêtre schiedamois en 1897 et qu’il céda, par testament, au couple Leclaire – quasi-indissociable de la liaison que l’écrivain entretint avec Lydwine… Approcher ces ultimes fragments nous permettra d’achever la construction de ce puzzle humain dont la puissance symbolique constitue une étape primordiale dans notre huysmansienne quête.

——— ——— ———

Bonus :

Transcription du texte latin gravé sur la châsse de Sainte-Lydwine de Schiedam du Carmel de Bruxelles :

« Reliquia sancta Lidwina virginis Schiedamensis quas monasterio carmelitarum Bruxellensi dono contulit Serenissima Isabella Hispaniae infans die 23 decembris anni 1626 et eidem coenobio suprema voluntate in perpetuum asseruit piissima princeps die 30 novembris anni 1633 »

[Les saintes reliques de Lidwina, vierge de Schiedam, que la Très Sérénissime Infante Isabelle d’Espagne offrit en cadeau au monastère des Carmélites de Bruxelles le 23 décembre 1626, et le prince [Philippe IV ?] le plus pieux confirma cette perpétuité au couvent par volonté suprême le 30 novembre 1633]

——— ——— ———