Carte postale

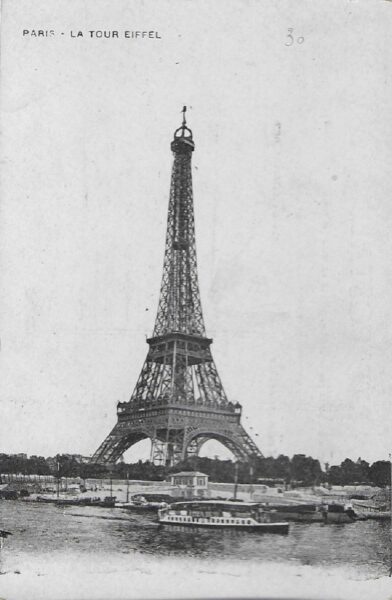

Paris, la Tour Eiffel, 9 x 14 cm, non circulée, ap. 1903

——— ——— ———

« En une touchante unanimité, sans doute acquise, la presse entière, à plat ventre, exalte le génie de M. Eiffel.

Et cependant sa tour ressemble à un tuyau d’usine en construction, à une carcasse qui attend d’être remplie par des pierres de taille ou des briques. On ne peut se figurer que ce grillage infundibuliforme soit achevé, que ce suppositoire solitaire et criblé de trous restera tel.

Cette allure d’échafaudage, cette attitude interrompue, assignées à un édifice maintenant complet révèlent un insens absolu de l’art. Que penser d’ailleurs du ferronnier qui fit badigeonner son œuvre avec du bronze Barbedienne, qui la fit comme tremper dans du jus refroidi, de viande ? — C’est en effet la couleur du veau « en Bellevue » des restaurants ; c’est la gelée sous laquelle apparaît, ainsi qu’au premier étage de la tour, la dégoûtante teinte de la graisse jaune. (…)

L’on doit se demander enfin quelle est la raison d’être de cette tour. Si on la considère, seule, isolée des autres édifices, distraite du palais qu’elle précède, elle ne présente aucun sens, elle est absurde. Si, au contraire, on l’observe, comme faisant partie d’un tout, comme appartenant à l’ensemble des constructions érigées dans le Champ de Mars, l’on peut conjecturer qu’elle est le clocher de la nouvelle église dans laquelle se célèbre, ainsi que je l’ai dit plus haut, le service divin de la haute Banque. Elle serait alors le beffroi, séparé, de même qu’à la cathédrale d’Utrecht, par une vaste place, du transept et du chœur.

Dans ce cas, sa matière de coffre-fort, sa couleur de daube, sa structure de tuyau d’usine, sa forme de puits à pétrole, son ossature de grande drague pouvant extraire les boues aurifères des Bourses, s’expliqueraient. Elle serait la flèche de Notre-Dame de la Brocante, la flèche privée de cloches, mais armée d’un canon qui annonce l’ouverture et la fin des offices, qui convie les fidèles aux messes de la finance, aux vêpres de l’agio, d’un canon, qui sonne, avec ses volées de poudre, les fêtes liturgiques du Capital ! Elle serait, ainsi que la galerie du dôme monumental qu’elle complète, l’emblème d’une époque dominée par la passion du gain ; mais l’inconscient architecte qui l’éleva n’a pas su trouver le style féroce et cauteleux, le caractère démoniaque, que cette parabole exige. Vraiment ce pylône à grilles ferait prendre en haine le métal qui se laisse pâtisser en de telles œuvres si, dans le prodigieux vaisseau du palais des machines, son incomparable puissance n’éclatait point. » (Joris-Karl Huysmans, « Le Fer » in Certains, 1889)